《《传》前易学》吴前衡著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称:《《传》前易学》

- 【作 者】吴前衡著

- 【页 数】 586

- 【出版社】 湖北长江出版集团;湖北人民出版社 , 2007.08

- 【ISBN号】978-7-216-05275-7

- 【分 类】周易-研究

- 【参考文献】 吴前衡著. 《传》前易学. 湖北长江出版集团;湖北人民出版社, 2007.08.

图书封面:

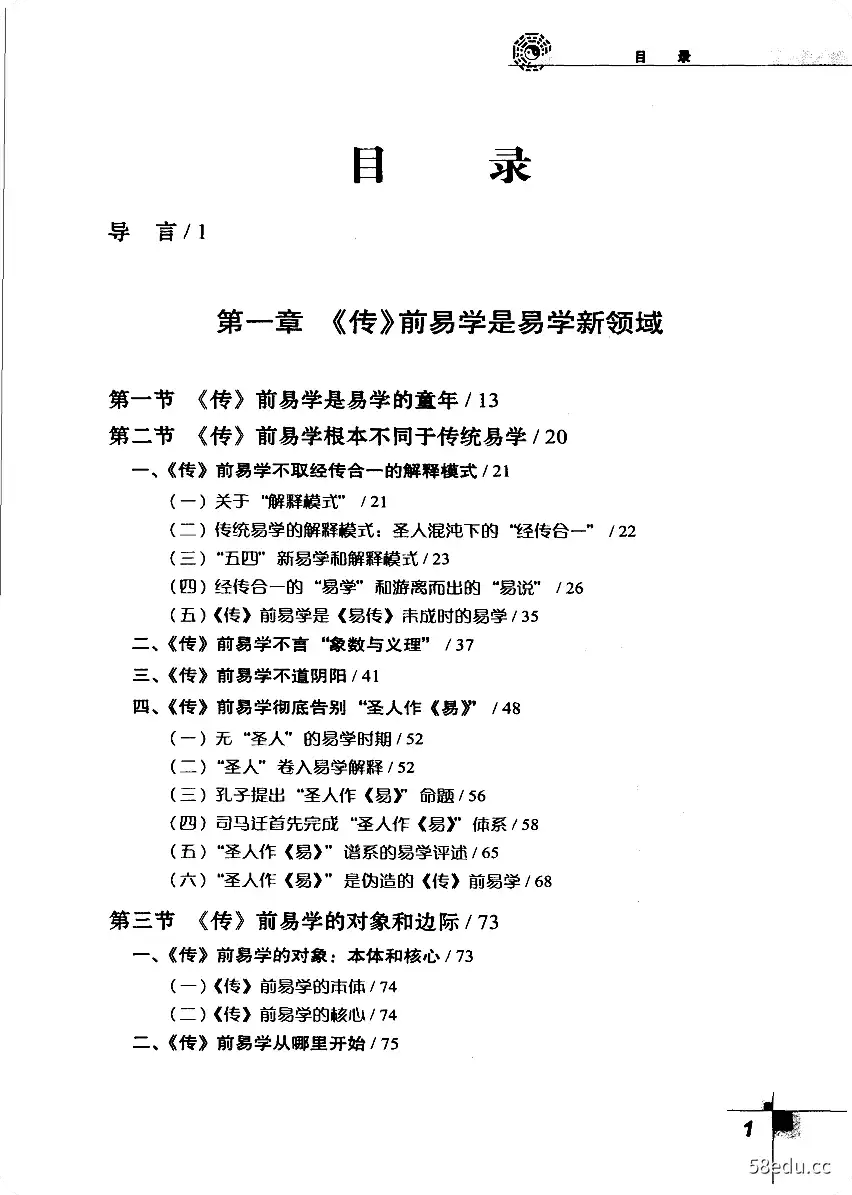

图书目录:

《《传》前易学》内容提要:

本书共分为四章,内容包括:《传》前易学是易学新领域;占筮易学;《易传》的发生等。

《《传》前易学》内容试读

导

言

“易学”,是非常古老的学问;但“《传》前易学”,却是一个崭新的易学领域和易学观念体系。论易学而特别要突出“《传》前”,首先是因为“《易传》体系落成之前的易学”是一个巨大的历史文化存在,而这个巨大的历史文化存在却曾被传统的易学理论从根基上予以排斥,使之“圣人”化、虚无化和空洞化,以至于“《传》前易学”至今仍是一片盲区。

这样的情况再也不能继续下去了。一旦这片盲区被纳人考察的视野,人们就从传统的易学架构中解放出来,看到了许多新的东西。“《传》前易学”不再只是关于圣人的传说,内容也不再虚无和空洞,而代之以生活着的人对自身命运的深切关怀,充实以中国先民由巫性文化走向理性文化的历程。从而“《传》前易学”不仅使“易学”观念获得了极大的改变和充实,而且还将呈现出一个大异于理论家笔下的古代世界,重新发现中国古代文化的风采和演化过程。它将要求我们重新认识易学、改写古史,要求我们从根本上改变易学和古史的立场,重新审视价值体系的变迁形式。

《传》前易学”的语义很平实,就是指谓《易传》之前的易学”;说得详细一点,即指谓“《易传》发生之前和《易传》发生过程之中的易学”。它的立意也简洁明确:一方面,它高度评价《易传》是一个博大精深的哲理体系,高度评价“《传》后易学”对中华民族和民族文化所发挥的凝聚力量和纲领性作用;但另一方面,它又坚定地认为:《易传》不是易学的起点,《易传》和《易传》所确立的各项原则,不仅不能充当思想文化之源,而且首先是中华古代文明发展的产物,是《传》前易学发展的历史和逻辑结果。《传》前易学的任务,也正是要把《易传》和《易传》所确立的原则,作出历史和逻辑的说明。

古往今来的学问家们,出于对道德学问、境界人格、价值和意义的追求,在中华文化的背景下,无不景仰和折服于《易传》之博大精深的理论力量,以《易传》为骨架来打造自己的世界。因此,他们自觉或不自觉地以《易传》的思想为理论先导,又把“合于《易传》”视为理论归宿。由此而产生的种种议论和思想,便处处打上了《易传》的烙印,显出是《易传》影响下的产物。这种立场见之于易学,便是用《易传》的思想来统率对《周易》的解释,《易传》事实上成为易学的始元要件,所见之易学,无不显示“《经》《传》合一”或“融《经》入《传》”的性质。这样的易学越是发展,与《传》前易学的背离也越远,而两千多年来的传统易学正是如此。人们心目中的“易学”观

禁《传》前易学

念,也总是把《周易》经传合在一起的,不曾对“《易传》之前”作过认真的考虑。

以为《周易》经传不能相离,以为易学与生俱来就具有“《经》《传》合一”或“融《经》人《传》”的性质,不能不碰到这样或那样的困难。至少,当人们议论“《易传》是解经之作”时,就揭示了“《经》《传》不曾合一”的历史存在。这样的困难还可以提出许多,例如“《易传》的思想是从哪里来的”、“《易传》如何能提出那样深刻的命题”等等,但这些问题统统被“圣人作《易》”给封杀或化解。中国的“圣人”不仅代表了人格和智慧的最高追求,而且暗合有“超人”的假设,故而能超越历史,表现出需要它表现的能力。如此“圣人作《易》”,当然足以弥合一切纰漏,封杀或化解一切不协调和困难。于是,有了“圣人作《易》”做保镖,“《经》《传》合一”或“融《经》人《传》”的传统易学,便形成完整封闭的理论系统,使“易理精深”、“易道广大”,享有千年盛誉。

因此,传统的易学和“易学”观念,以“圣人作《易》”为依托,形成为一个自给自足而自行封闭的理论体系。这个理论体系伴随着封建社会,走过了两千多年的历史,形成为强大的易学传统,它是排斥《传》前易学的,它不愿意《传》前易学来扰乱“圣人作《易》”框架下的易学。依照“圣人作《易》”,《易传》为孔子所作,是孔子直接承绪伏羲和文王的“圣人”业绩而做出的巨大发明,而所谓《传》前易学,则要揭示《易传》之前的易学存在,这对孔圣人和“圣人作《易》”体系来说,都是大不敬的挑战。因而,《传》前易学对于传统易学及其传统“易学”观念,是格格不人的,无怪乎传统易学繁荣显赫两千余年,而《传》前易学却默然不闻。因此,《传》前易学的奠立和研究,同时也是对传统易学及其观念的猛烈冲击,特别是对其理论前提和思想基础的猛烈冲击。

“五四”新文化运动以来的现代易学,其方向性的特征,就是推倒圣人,使易学回归于人。现代易学是在“圣人作《易》”废墟上的易学重构,它张扬“《周易》经传非

一人一时之作”的新观点,用以取代“圣人演绎历史”的旧框框。这是一个非常革命的创举。经学中“圣人”的意义,名义上虽是指称古代伟大杰出的人物,实际上包含着“超人智慧和力量”的假设,同时也为现实中凌驾于一切之上的“圣上”、“圣躬”、“圣驾”、“圣聪”的独裁专制,制造合理性根据,以“文雅深沉”之法,为独裁者充当帮凶。因而,推倒“圣人作《易》”,就学术而言,是清除了潜藏在易学理性背后的超人力量,还理性以清白之身;就现实而言,则意味着一切“圣上”之类的独裁专制,失去了学术的光环。朝着“人是易学之本”的方向,迈出了重要的一步。

使易学回归于人,是现代易学的方向。它要求冲决“圣人作《易》”的传统束缚,为易学的现代发展提供了广阔的空间。但易学的回归,必须充实以相应的内容,方可显出解放思想、更新观念、塑造精神、推进历史的真作用;不然的话,它不过是一件漂亮的理论摆设,时髦一阵子后,就搁在那里充任附庸了。“《周易》经传非一人一时之作”,有还《易》于人的明确倾向,它关系到“易学存在如何可能”的根本性问题,

但却失之于笼统空泛。欲使之充实起来,就必须从根基处下大功夫,全面地考核传统易学发生发展的历史和文化条件,把实实在在的历史进程和装饰性的理论处理区别开来,以重新塑造易学的人本。例如,“圣人作《易》”的命题,既包含着人格品质的锤炼,又有关于“超人”的宜扬,这就需要从多个视角,考察它与传统易学结合的历史。既弄清楚传统易学需要“圣人作《易》”的历史合理性,也弄清楚“圣人作《易》”的理论虚伪性。

但遗憾的是,和“《周易》经传非一人一时之作”之口号的频繁呼号相比,和“打倒孔家店”的声浪相比,这些工作的力度和成就要逊色许多,令人作表层之叹。一个最为基础的简单问题:“伏羲之易如何传至文王?文王之易又如何传至孔子?易学的历史接力棒是以怎样的方式传递交接的?”(这个问题也可近似地简化为:“《易经》以怎样的方式传递至《易传》?”)甚至无人认真地问过!至今也还是一片荒原。这个最为基础问题上的混沌盲然,致使与之相关的问题皆如空中飞絮,能够看得见,却不知根底。这就是说,现代易学回归于人的文化方向,不可能在实证的架构内得到完全解决。因此,《传》前易学力图运用新的理论和方法,寻绎出易学历史接力棒的传递交接方式,对“从《经》到《传》”的社会文化变迁和历史轨迹作出说明,对“《易传》之理谧方法和基本思想的发生如何可能”作历史和逻辑线索的揭示,对中国理论思维和形而上学的奠立,作实质性的探索。

推倒了“圣人作《易》”,“经传合一”即失去了超历史性质的粘合剂。于是,《周易》经传的成书年代和作者,就立即成为易学要正面遭遇的问题。在这种遭遇中,一些具有非常影响的实证学者,突破了“《经》《传》合一”的传统模式,开辟了“分别《经》《传》”的新途径,显出了易学的新气象。高亨先生将这种新途径称之为“离传解经”,“以经观经,以传观传”①。这种新的理论途径,显然比传统易学的立场优越。它不再用“圣人作《易》”的含糊遁词,将历史上相距甚远的《易经》和《易传》超越地粘合在一起,而是把《周易》经传的发生,交还给发生它们的各自历史。它区分了《易经》和《易传》之不同的文化性质,明确了《易经》是占筮之书,《易传》是哲理之书,突出了“占筮”和“哲理”之间实际存在的文化台阶。那些超历史作用的“圣人心意相通”的欺人之谈,在这里暴露无遗。

但是,由于实证立场的局限性,“以经观经,以传观传”实际上是历史的虚构,“以经观经”犹可,“以传观传”则是不可能的事情。其实施的着力点,恰恰不是“历史地观”、“系统地观”、“文化地观”,而给人印象深刻的却是“考据与训诂之观”。“考据与训诂”本是经学中的一种学问方法,它讲究“考镜源流,言出有据”,倡导在故纸故

①语见高亨:《周易古经今注》第2页;《周易大传今注》第2页。实际上,郭沫若、闻一多和“古史辨”派的易学家们,早就作了经传分离之辩,并如此释《易》。高氏之论著,是对这种易学新方向的理论确认与实际参与。

《传》前易学

物中做学问,鄙薄坐而论道,鄙薄精神价值和理论思维,鄙薄人的境界追求。因而,“考据与训诂”,实质上是经学形式的实证方法,把它当成工具使用,对于克服“自我作古”、“虚言浮词”之弊,常常会产生积极的效果,但若以它为理论指导,则是精神的萎缩和“人”的丧失。事实上,“以经观经,以传观传”的“考据与训诂之观”,示之于人者,尽是一些“出自何册何典”、“古音古义何解”之类的语句,人的精神、人的价值、人的追求,都被淡化消解了。因此,实证立场与现代易学之回归于人的方向,在基点上是相违相悖的,现代易学不可能实证主义地实现自己。

实证方法是随着近代科学技术的发展而建立起来的方法。它反对抽象,反对思辩,只承认经验世界的事实和对象,主张对具体对象进行实证来说明问题,重物重事而忽略了“人”,它视“本体”、“形而上”等哲学原则问题为“不可思议”,予以鄙弃与排拒。在理论和物质技术条件都规定好的情况下,实证方法不失为有效的科学方法;但是,在理论和物质技术条件都不曾规定好的情况下,它似乎什么都能“证实”,其实又什么都证实不了,显出盲然性。例如:“太阳从东方升起”这件事,日心说者认为“证实了地球自转”;地心说者认为“证实了太阳绕地球运动”;相对论学者认为“证实了日地运动的相对性”,甚至,金鸟说者也可以认为是“证实了金乌驮着太阳由东向西飞翔”。因此,实证方法总是已知大前提下的实证,不能对大前提的真理性负责。

但当时的人们不曾对实证方法作深人的理解。他们只看到它在科学上的有用性,并把局部的、工具性的、有条件的有用性,夸大为普遍的有用性。于是就遭到哲学的滥用,形成了实证主义(positivism)。-一些哲学家在招摇批判形而上学”、“经验的客观性”的旗号下,以“科学”之名,把实证方法从有限的范围作无限的推广,使之上升为“普遍的科学之方法”。这种思潮在19世纪和20世纪初期曾经盛极一时,实证思潮如大风飘絮般地扑向各个学科,对人文社会各个学科的基础理论,都产生了重大影响。

但这种情况终于停顿下来了。在经历了20世纪初期的革命洗礼之后,自然科学重新审视自己的理论和方法时发现,实证方法是局部有效的科学方法,但不是自然科学理论和方法的基础。实证总是形而下的、具体的、特称的、抽样对象的实证,它解决

不了系统的、全称的、总体的、形而上的问题。“这只鸟鸦是黑的”,“A河流域的鸟鸦

是黑的”,“我所见的乌鸦是黑的”等等,这些问题都是可以实证的;但“所有鸟鸦是黑的”,就是一个无法实证的问题。首先,“卵中的乌鸦”,“尚在进化途中的乌鸦”,“某些发生了变异的乌鸦”,“实验室选育的乌鸦”,“某人画的乌鸦”,“某人演的乌鸦”,属不属于“所有乌鸦”呢?实证之所谓“客观性证实”也是虚伪的。一切实证之成为可能,必须以实证者对实证对象和实证规则的“前理解”(preunderstanding)为条件,否则,实证行为就是不可思议的;实证总是对事前已经理解的东西作某种程度的验证判别,拒绝它不曾理解的东西,因而,实证总是“自我证实”,它有利于问题的精细化,而不能保障对象的客观真理性。科学本质上要求真,它指向未知世界,是向前看的;而实证的实质则是“回顾”,故而实证方法常被学者们讥刺为“验尸”。实证论者常有“疑

古”和“恋旧”情结。它们的科学性是有限的。

经历20世纪初期的革命,自然科学必须重新打造自己的哲学基础,实证主义就成了众矢之的。20世纪下半叶兴起的科学哲学,如以波普尔(K.R.Popper)为代表的证伪主义”(亦称“否证主义”),以库恩(T.S.Kuhn)为代表的“科学范式(paradigm)论”,以拉卡托斯(L.Lakatos)为代表的“科学纲领证明论”,都对实证主义进行了系统而严厉的批判。它们都以科学史为基础,努力探索科学发展的动力学机制。科学仍要锻造自己的形而上学。

中华民族在苦难深重之时,面向西方寻找真理。其时正当19世纪之末和20世纪初期,也正是实证主义及其变种以“科学”的名义风起云涌之际,于是就把实证主义当作纯粹的科学方法接受过来,用以改造我们的“国学”①。和长期统冶中国人思想的经学方法相比,实证方法的确要科学许多”。它强调经验和逻辑,不需要“圣人”之类的假设,渺视一切教条和陈规陋习,质疑一切含糊其词的东西。在实证旗帜的指引下,“证明”成了最高的权威,-一切神圣的东西和一切被当作异端的东西,都要经过“证明”的审查而重新取舍、重新定位。这种价值关系的调整,使得古老民族和古老文化顿觉耳目一新,振奋了“强国保种”的民族精神。因此,实证方法对于当时的思想解放、制度变革和学科转轨,具有重大的积极作用。“五四”以来,实证精神在反封建的斗争中,历史功勋卓著。

另一方面,由于封建社会过熟和统治者的独裁需要,清王朝的文字狱和思想管制特别猖獗泛滥,政府极尽威逼利诱之能事,摧毁人的精神人格,摧毁个性而豢养奴性,把全社会知识分子的思想空间,全都挤压在无关民族精神建树、无关国计民生、无关政治痛痒的狭窄缝隙中。统治者以“盛世”自居,禁锢志士文人对人生和社会的思考,引导他们把才华和精力投向故纸堆,以考据与训诂,作稻粱之谋。所谓“清代朴学”,不过是“考据之学”的代名词,它是文字狱恐怖下的学术,从而是丧失了人的学问。一个古老的民族,总是在民族精神的不断磨砺中重现民族的青春,若是停止了民族精神的磨砺,民族就会丧失活力,就会迅速老迈不堪,就会受欺凌侮辱。清王朝由盛世而腐败,就是一面镜子。

一个历史悠久的民族,整理自己的古籍和古代文化遗作,是绝对必要的。考据与训诂之法,作为古籍和古代文化遗作的整理工具和方法,也是绝对必要的。但问题在

①张岱年先生说:“国学即是中国学术的简称。”他解释说:“二十世纪初年,国内一些研治经史的学者编印《国粹学报》,其后章太炎著《国故论衡》,又作了《国学概论》的讲演,于是国学的名称逐渐流行起来。”(《国学丛书》序)

②实证方法最初传人中国时,称“实测内籀”之学。实测即观测与实验,内籀即归纳,与“外籀”之演绎相对。其强调经验和逻辑分析的特征,皆鲜明而突出地表现出来,令沉浸于经学的读书人大为震撼,大开眼界。参见《严复集》第1046页,中华书局1986年版。

品统《伟》前易学

于:人与物孰轻孰重?以钳制现实的进取精神为代价,到故纸故物中去讨生活,值不值得?全社会都来搞考据值不值得?几代人都来搞考据值不值得?不要忘记,当中国朝野的思想精英们考据正酣之时,鸦片战争的炮舰开进来了,失去了精神的泱泱大国,处处显得愚蠢腐败无能。鸦片战争的失败,不全是物质方面的原因,不全是西方列强的船坚炮利,中国人的精神,首先是委顿的。

待到世纪之交,中西思想发生大规模交合。这时,考据与训诂之法作为强大的经学传统,却借西学之力,获得了新的发展。因它与实证之法在操作上有相通之处,故而作了接纳实证哲学的内援,考据与训诂摇身一变,就换上了“科学实证”的新妆,实证思潮为迅速占领中国的思想阵地,也要把考据与训诂网罗到自己的立场上来。对那个时代很有影响的胡适曾说:“他们(指清代考据派)用的方法,总括起来,只是两点:

(1)大胆的假设,(2)小心的求证。”①这个说法,一时流行为治学的口号,它在相当大的程度上,表现了中西思想的沟通,反映了传统与时代的结合。“钻故纸堆”,在“五

四”之后竞成为学子时尚。

有鉴于此,从旧时经学转化而成的国学诸学科,都将实证方法当作自己主要的理论方法。从此以后,实证方法也就确立为国学的主流方法,主导着这些学科的方向。尽管,实证方法有时也换上更时髦的招牌,但“以书证书”以及王国维所讲的“二重证据法”②,还是被当作万应灵丹,立为学问正宗。人们以为实证就是科学方法的全部,而不曾对其理论基础和应用前提作认真反省。当自然科学站在现代立场审视近代科学的局限性时,我们跟着苏联一起“批判自然科学的资产阶级思想”,掩盖了对实证方法局限性的认识;而当科学哲学兴起,对实证理论进行系统清算之际,我们又在忙着应付“文化大革命”,无暇顾及从实证废墟上耸立起来的新建筑。因此,在许多人的心目中,至今还把科学”和“实证”画着等号,继续心安理得地把实证之法当作科学法宝,对它的局限和缺点则缺乏基本了解。由此而得的成效也是有限的。

①胡适:《清代学者的治学方法》,《胡适文存》二集第575页,亚东图书馆1924年。

②“二重证据法”即王国维所言“纸上材科的证据”和“地下材料的证据”(《古史新证》),它使学术实证的视野和实证的可靠性,都向前推进了一步。几年前,叶舒宪先生又提出“三重证据法”,加了一条“温西而套中”(《诗经的文化阐释·自序:人类学“三重证据法”与考据学的更新》),这里的“温”和“套”,我不知道如何有“证据”的意义。但这种作法,无疑反映了一种“实证万灵”的膨胀取向。

③这个运动是由苏联发起的。《自然科学大事年表》(上海人民出版社1975年版)1946年记曰:“1946年,斯大林领导的联共(布)中央作出了关于思想问题的决议,开始推动了1946一1951年苏联学术界对摩尔根的遗传学、魏斯迈的种子学、鲍林的共振论、盱本哈根学派的量子论、维纳的控制论、金斯的太阳系起源的潮汐说等西方自然科学流派的批判。”这场批判运动从20世纪50年代起在我国也全面开展,直至文化革命,有些院校在“文革”之后还将这些内容列人《自然辩证法》教程。这些被批判的学说,恰恰都是20世纪初自然科学革命的成果,它们代表着人类以新的眼光看待世界,而不是对既成观念的实证。

···试读结束···

作者:秦小芳

链接:https://www.58edu.cc/article/1628676341991837698.html

文章版权归作者所有,58edu信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,接受投稿是出于传递更多信息、供广大网友交流学习之目的。如有侵权。联系站长删除。